【梅雨明けの今こそ🌤】お口の定期検診、忘れていませんか?

こんにちは!歯科衛生士の藤原です😊 ついに近畿地方も梅雨明けが発表され、いよいよ夏本番ですね。

じめじめした湿気から解放されて、気分もすっきり✨

このタイミングで「お口の中」もすっきりリフレッシュしませんか?

今日は、定期検診とクリーニングの大切さについて、改めてお話ししたいと思います🦷🪥

⸻ 「痛くなる前」に来る場所へ

歯医者さんというと

「痛くなったら行くところ」

「削られるのがイヤ」

そんなイメージをお持ちの方、多いのではないでしょうか?

でも、何も症状がないときこそ定期健診やクリーニングに通っていただくのがおすすめです!

歯周病やむし歯の初期は、自覚症状がほとんどないまま静かに進行します。

「気づいたときには抜歯が必要に…」ということも、珍しくありません。

だからこそ、定期的なチェックとプロによるクリーニングがとても重要です◎

⸻ 目安は【1ヶ月〜3ヶ月】ごとの来院がおすすめ!

当院では、患者さま一人ひとりのお口の状態にあわせて、 1ヶ月〜3ヶ月ごとの定期検診をおすすめしています

🗓️ たとえば…

• 歯ぐきが腫れやすい、歯周病リスクが高い → 1ヶ月に1回

• むし歯ができやすい、メンテナンスが必要 → 2ヶ月に1回

• お口の健康状態が安定している → 3ヶ月に1回

このくらいのペースで通っていただくと、 「悪くなる前に防げる」だけでなく、

**お口の中が常に清潔で気持ちいい!**と実感できるかと思います🌿

⸻ プロのクリーニングって何が違うの?

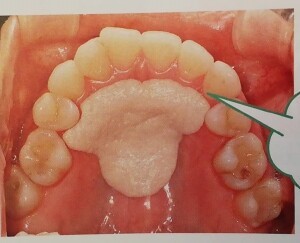

普段の歯みがきでは落とせない「バイオフィルム」や「歯石」は、 専用の器具や技術でないと取り除けません。

プロのクリーニングでは…

• 歯石除去(スケーリング)

• 歯の表面の着色や汚れを除去

• 必要に応じて歯ぐきのチェックやアドバイス📝

などを行い、お口全体をリセットします。

終了後は「つるつるで気持ちいい!」「見た目がきれいになって嬉しい」というお声もいただきます✨

⸻ 小さな“習慣”が、将来の大きな差に

80歳になっても20本以上の歯を残せている方の多くは、 実は若いうちから定期的なメンテナンスを続けてこられた方々です。

1回30〜60分の“ちょっとした通院”が、 将来の「入れ歯いらず」にもつながるかもしれません🦷

⸻ 最後に🌼

夏はイベントが多く、人と会う機会も増える季節。 笑顔に自信を持てるように、お口の中も整えておきたいですね😊

「しばらく行ってないな…」という方、 「特に痛みもないけど、見てもらいたいな」という方も大歓迎!

Web予約は一部制限があるので、ご希望の日時が埋まっている場合でも、お電話であればご案内できることがあります。

ぜひお気軽にお電話にてお問合せください📞

7月も、皆さまのご来院をお待ちしております☀️